先月はモーツァルトの死因について書いたので、続いて彼の生前の病歴について書くのが流れかとも考えたが、1月は目出度い彼の誕生月でもあり、それもどうかと思われる。ついては今回は、明治以来、モーツァルトおよびその音楽が文書・書籍出版の形でどのように日本へ紹介されて来たかについて、その概略を辿って見たい。

文書でのモーツァルトの日本への紹介はまず音楽雑誌によって行われた。1890年(明治23年)に「モツアルト天才伝説」という記事が雑誌「音楽雑誌」創刊号に掲載されたのを嚆矢に、明治期には「音楽之友」、「女學雑誌」、「音楽新報」、「音楽月刊」などの雑誌でモーツァルトが紹介されている。大正時代になると書籍が刊行されるようになり、1924年(大正13年)に「楽劇の創始者モーツァルト(開成館音楽部編)」という本が出され、これが本邦で最初のモーツァルト書籍と思われる。2年後にはメーリケの小説「プラーグへの旅路のモツアルト」が早くも翻訳されている。続いて昭和期に入ると、1933年(昭和8年)に本邦初の大部な評伝であるシュウリヒの「モオツァルトの生涯・性格・品格」が発刊されている。本書はオットー・ヤーンの理想主義的モーツァルト像を否定し、普通の人間と捉えたことで意味があったが、やがて行き過ぎとしてアインシュタインによる評伝「モーツァルト-その人間と作品」(日本語翻訳版は1961 年刊)によって是正される事になる。第二次大戦中の1941年(昭和16年)にはパウル・ベッカーの「⻄洋音楽史」が翻訳されている。これは19世紀の進歩史観(新しいものは古いものよりも複雑で優れている)を否定し、20世紀に於けるモーツァルト復興に大きく寄与した書で、この時期に早くも本書に注目した翻訳者河上徹太郎の慧眼には敬服せざるを得ない。翌年の1942年にはモーツァ ルトの「書簡選集」も刊行されている。

戦争直後のトピックは、1946年に発表された小林秀雄の「モオツァルト」であろう。そこで表現された「疾走するかなしみ」は、「軽く楽しい」とされていた当時のモーツァルト像を一変させ、これに影響されなかった音楽関係者・愛好家はいなかった。興味深いのは、同書で引用された文献がアンリ・ゲオン、ウィゼワ/サン・フォワ、スタンダール、ヴァレリーなどフランス系の文献が多い事である。小林氏がフランス文学に造詣が深い関係からであろうが、日本に於けるフランス流モーツァルトの源流はここにあるような気がする。続いて、河上徹太郎の評論「ドン・ジョヴァンニ」(1951年)が発表され、文学者によるモーツァルト論が続く。次いで音楽評論家の吉田秀和による初の本格的な音楽評論「主題と変奏(モーツァルト/その他)」(1953年)が発表され、最後に音楽学者による評伝(アインシュタイン「モーツァルト」翻訳、海老沢敏「モーツァルト」:共に1961年刊)が発刊されるという順序となっている。学者・評論家に先んじて文学者による発表がなされたのである。

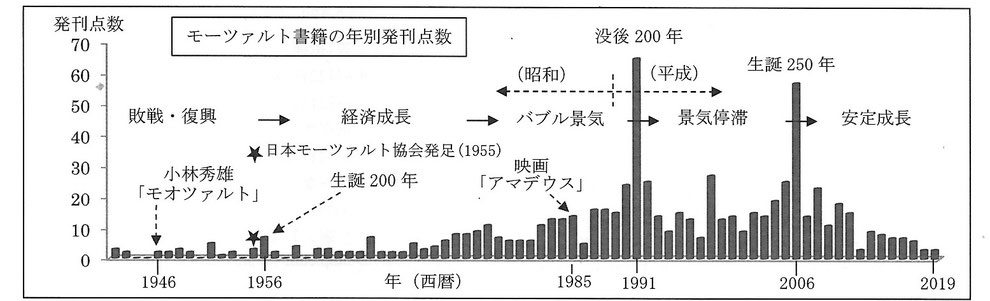

昭和も後半に入ると、経済の復興と繁栄、社会の安定に伴いモーツァルト人気も上昇、更に1985年の映画「アマデウス」上映がこれに輪をかけ、発行点数も下図に見る如く急速に増加する。この状況は平成になっても変わらず、1991年(没後200 年)には65点、2006年(生誕250年)には57点もの書籍が刊行されている。メイナード・ソロモンによる大部な伝記を含め、様々な人たちによる、様々な切り口からのモーツァルト論が発表され、その数の多さと内容の多彩さに読むほうも大変という状況になる。この中で特筆すべきは「モーツァルト書簡全集」(海老沢敏/高橋英郎編訳)の刊行であろう。同書は第1巻が1976年、最後の第6巻が2001年に刊行され全巻が完成した。また、モーツァルト音楽の「セラピー(癒し)/能力開発効果」が喧伝され、関連する多くの書籍が刊行されたのもこの時期で、日本に於ける受容もほぼ完了することになる。

最後に、モーツァルト書籍の多さについて一言したい。明治以来発刊された書籍の総点数は、書籍改訂版、雑誌での特集号、コミック本、CD全集の付録本などを含めると、750点以上。その殆どは戦後75年間の発行であり、この間、上記の突出した2年の分も含めて平均すると、毎年10点の発刊という事になる。他の作曲家と比較した統計をみた事はないが、その多さは本屋の棚に並んでいる数を比較すれば一見して明らかであろう。これは彼の音楽の多様性に起因するものと思われる。彼の音楽は一面的な解釈を拒否する。何故なら、彼は人を、人生を描いたのであり、人も人生も一面的ではないからである。そういう意味で彼の音楽は多面体であり、人はその多面体のどの角度からでも自分を投影し、解釈できる。どの解釈も間違いではない。多面体のどこに自分のモーツァルトを見るか。微笑みと悲しみ、真面目と諧謔、繊細と豪放、怒りと諦念、時に噴出する悪魔的なもの、等々。そしてそれらの総合としての多面体の全体像とは?つまりは人間とは?人生とは?モーツァルトの音楽はそういう人間や人生の本質への探究に人を誘う。人はその探究への誘惑から逃れられない。つまり、書きたくなるのだ。

日本モーツァルト協会会員

K465 小澤純一

(2020年1月会報に掲載)