モーツァルト・エッセー集(会報未収録)

私のモーツァルト(その52) ロココの人モーツァルト

西洋の芸術史を概観すると、古代末期から中世のキリスト教芸術(アルカイック)に始まり、14世紀のアルス・ノヴァの芸術を経て、15~16世紀のルネサンス芸術(古典主義)、17~18世紀前半のバロック芸術、更には18世紀後半の新古典主義(音楽では古典主義)、19世紀の新古典主義とロマン主義の並立時代を経て20世紀以降の現代芸術に至るという経路をたどっている。多彩な芸術が展開されたわけだが、これらを芸術の特徴という観点から分類すると、もう少し整理することが出来ると思われる。例えば、理性と感情、均衡と均衡からの自由、普遍と個性、形式と内容、静的と動的、などの対立概念である。言う迄もなく、夫々の組合せの前者を重視するのが古典主義であり、後者を重んじるのがロマン主義である。そうすると芸術上の全ての主義というものは、結局この2大主義に集約されるわけである。一言で言えば、理性を重視するのか、感情を重視するのか、という事である。実際にはこの他に、両者の中間地帯とも言えるマニエリスム芸術と、主として芸術発展の初期段階で生ずるアルカイック芸術があり、全部で4つの主義類型があることになる。

試みに上記4つの類型を、芸術発展史の1典型を形成する古代ギリシャの例に当てはめて見ると、初期のアルカイック様式から始まって次第に写実性を高めていき、前期古典様式を経て前5世紀には盛期古典様式に達する。この完成形がパルテノン神殿であり、ヴィンケルマンをして「高貴な単純さと静かな偉大さ」と言わしめたものである。やがてこの芸術は写実化を更に進め、普遍から個別への動きとともに感情が注入され、動的な傾向をしめすようになる。これがヘレニズム芸術と呼ばれるもので、マニエリスム的な様相を呈しながらも、ペルガモンの彫刻に見られるように劇的な傾向をハッキリ示すようになり、古代ギリシャに於けるバロックと言われる。ヘレニズム芸術とはマニエリスムを含むロマン主義に他ならないのであって、古代ギリシャ芸術には芸術の4類型が既にハッキリと、その発生順も含めて示されている。

今度は、この模式を、音楽史に特化して西洋音楽史に当てはめてみよう。中世のキリスト教音楽はグレゴリオ聖歌の単旋律からオルガヌム・ポリフォニーになる辺りがアルカイックの段階と考えられ、それが次第に形式性を高めてゆき12~13世紀のノートルダム楽派に至って前古典主義的な段階に達する。更にアルス・ノヴァを経て、やがてルネサンスの到来と共にジョスカン・デプレによって盛期古典主義として完成する。絵画で言えばレオナルド・ダ・ヴィンチによる古典主義の完成である。やがてこの古典主義は、ミケランジェロの動きに合わせるかの如く、感情的・劇的な側面を重視するようになり、15世紀のマニエリスム音楽を経過して、16世紀のバロック音楽に到達する。バロック芸術は、その本質上、個性よりも普遍性を重視する古典主義的傾向と、動的で感情を重視するロマン主義的傾向の2つの潮流を含んでおり、この流れの中から18世紀の後半に古典主義が生まれ、19世紀になるとロマン主義が主流を占めるわけである。

さて、この古典主義の完成とロマン主義への橋渡しをしたのがウィーン古典派、就中、ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンと言われる。古典主義を完成したのはハイドンである。その形式の完備と明快性は正に古典音楽に相応しい。ベートーヴェンはそのハイドンを受継ぎ、その形式の中に思想と感情を注入した。形式的古典主義、内容的ロマン主義と言われる所以である。モーツァルトにも感情の発露はありロマン的な色彩を帯びることはあるが、ロマン主義の開祖はやはりベートーヴェンであろう。音楽は、このハイドンからベートーヴェンへと受け継がれ発展してゆく。それではモーツァルトはどういう位置づけになるのか。音楽史的にはモーツァルトは必要なかったのか。そうかもしれない。だが、もしモーツァルトが出現しなかったら、ウィーン古典派の音楽は極めて明快だが、もっと潤いの少ないものとなったであろう。

モーツァルトは古典主義の完成者ハイドンに唯一欠けていた或る物を音楽に付加した。それは音の微妙なニュアンス、味わいであり、艶と、そこから生じる影であった。正統的古典主義者ハイドンにとってそのような物は不要であり、不純物として排除すべきものであった。このような古典的明晰性を核とするハイドンの音楽に対して、同じ古典主義に立脚しながらも、モーツァルトの音楽を特徴づけるものはロココの濃厚な香りである。ロココとは主義というよりは1つの様式で、1710年代から1770年代にかけて、主としてフランスで流行した一種の室内装飾様式である。豪快なバロック様式の細密化であり、その末期の姿である。そこには特段の思想があるわけではない。その代わり、古典主義や19世紀産業社会の持つ機能主義的な思想とは正反対の、非効率ではあるが人間的な温かさや味わいがある。それがモーツァルトの音楽に“微妙な味わい”と“艶”を与えた。そしてまた、没落する貴族社会と運命を共にし、フランス革命でその命脈を断たれるロココの未来への暗い予感がモーツァルトの音楽に、そこはかとない“哀しみ”を生じさせた。正に、ロココの人モーツァルトである。

2020年8月26日

K465小澤純一

私のモーツァルト(その51) モーツァルトの病歴

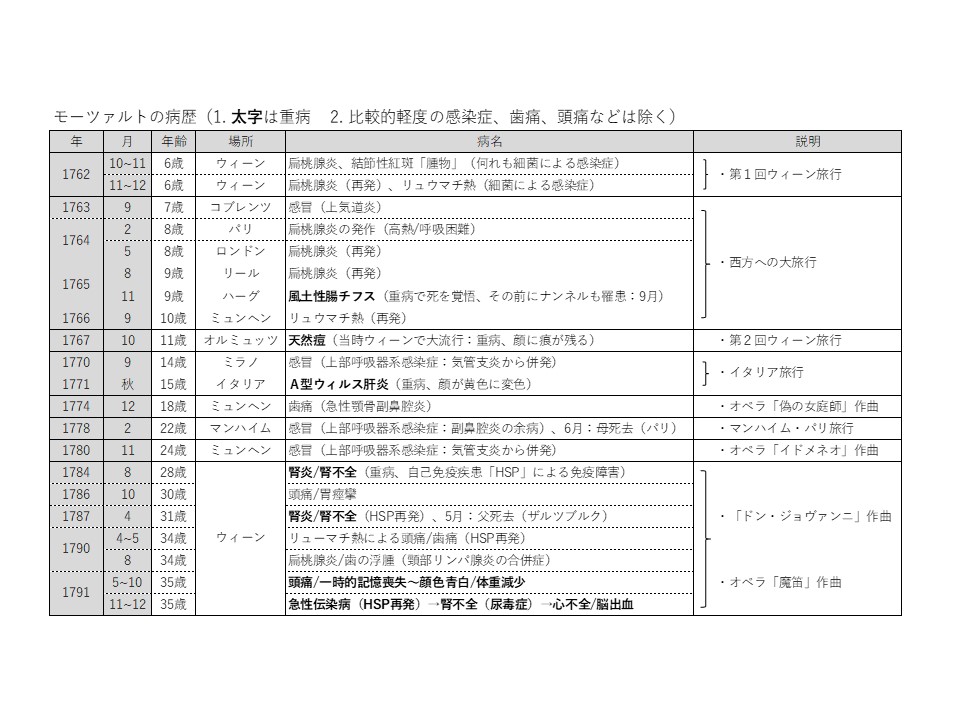

モーツァルトはその短い生涯に多くの病気をした。病気の生涯と言っても良いほどである。その主な病歴は下表のとおりであり、6歳の時の第1回ウィーン旅行と共に始まる。当時、旅行は人の健康にとって非常に危険なものであった。現代とは異なり、旅行自体が非常に過酷で体力を消耗する上、宿屋や演奏会場などの衛生状態は非常に悪かった。また、各地で風土病や流行病に曝され、殊に風土病は、その土地に住む人間が持つ免疫を欠いている旅人にとっては、常に罹患の危険を孕んでいた。加えて、当時の医療水準は低く、治療法も稚拙であった。彼の旅は、ウィーン旅行の後も、西方への大旅行、イタリア旅行と続くが、モーツァルトはこれらの旅の途中で細菌感染による感冒や扁桃腺炎などに度々罹っている。これらは幸いにして重症には至らなかった場合が多いが、細菌感染を度々繰り返すことで自己免疫機能に障害を惹起し、やがて腎臓の悪化、更には腎不全/心不全を引き起こす遠因ともなったのである。一方、生まれ故郷のザルツブルク在住中には大きな病気は記録されていない。旅は、その成果も大きいが、常に危険と隣り合せでもあったのである。

旅行中の病気と言えば、彼は9歳から15歳にかけて3つの大病をしている。先ず西方への大旅行の帰途オランダのハーグで風土性の腸チフスに、次に第2回ウィーン旅行中にオルミュッツという町で天然痘に、そしてイタリア旅行の最後にはA型ウィルス肝炎に、夫々罹患している。何れも相当の重体で、ハーグでは死を覚悟するほどであったし、イタリア旅行からの帰郷の際は顔が黄色く変色していたそうである。さて、話は進んでウィーン時代に移るが、移住3年後の1784年に彼は重病を患う。今までの度重なる感染症への罹患と再発が自己免疫障害を引き起こし、その合併症として腎臓の悪化を招いたようで、この病気が最終的に死へ繋がる道となった可能性が高い。これは1787年にも再発する。2度とも友人で名医であったバリザーニ医師に命を救われるが、その直後、同医師は亡くなってしまう。そして運命の1791年、当時ウィーンで流行していた伝染病に罹患したのをきっかけに、この病気が2度目の再発をしてモーツァルトの命を奪う事になる。これは現在で言えば、「新型コロナウィルスによる感染症が持病の腎臓病を悪化させ、死に至らせた」と言う事になるのだが、その時、彼の体を知悉していたこの名医がいなかったことが悔やまれる。

彼の夭折は残念ではあるが、もし、人に天命と言うものがあるとすれば、35歳10か月という生涯も天命であろうし、「レクイエム」を完成出来なかったのも天命と言うしかない。しかしながら、これだけの病気を繰返しながら、これと闘いつつ作曲活動に邁進し、700曲以上の作品 ― 駄作がない!― を世に残したわけで、よく35年10か月を頑張りぬいたとも言えるのであり、むしろその強靭な精神を称えるべきかも知れない。余談になるが、ベートーヴェンも一生を病気で苦しみ、最後は自己免疫疾患による肝硬変で亡くなったそうである。古典派音楽の頂点を築いた2人が、病気の世界でも、同じ自己免疫疾患により、片や腎不全、片や肝不全で亡くなったわけで、両者併せて「肝腎」となる。「肝腎」とは「肝腎要」という事であり、西洋音楽史に於ける両雄の位置付けを象徴しているように思えてならない。

2020年2月20日

K465 小澤純一

日本モーツアルト協会(入会キャンペーン中)

〒150-0011

東京都渋谷区東1-4-1-307

TEL : 03-5467-0626 / FAX : 03-5467-0466

URL : http://www.mozart.or.jp